„Warum ausgerechnet Sulu?“, werde ich immer wieder gefragt. Antwort: irgendwann hat es klick gemacht. Wie damals Anfang der 90er, als ich den BVB zum ersten Mal hab spielen sehen. Klick und dieser Hang zum gelb-schwarzen besteht bis heute.

So wars mit vielem, so wars mit Sulu. Dafür braucht es keine Gründe, es ist einfach so.

So dann auch vor längerer Zeit, als ich auf eine abenteuerliche Geschichte stieß. Sulu (und speziell Jolo) waren mir bis dahin nur als „Terroristen Zone“ bekannt.

Ich habe den Text, der damals den klick-Moment ausgelöst hat noch einmal herausgesucht. Er stammt nicht von mir, sondern von Wolfgang Bethge. Ihn kennen ja mit Sicherheit einige Philippinen-Liebhaber.

"Wir befinden uns in der Mitte des 19. Jahrhunderts, einer Epoche, die bereits grundlegend vom europäischen Kolonialismus und Kapitalismus geprägt ist. Die abenteuerlustigen Menschen der jüngeren europäischen Generationen werden von den noch geheimnisvollen Ländern in Übersee, d.h. in Afrika und Asien, herausgefordert und angezogen. So auch bei Hermann Leopold Schück, der 1835 in Brieg/Schlesien geboren wurde. Der Vater, ein Gefängnisdirektor, hätte es lieber gesehen, wenn Leopold sein Studium der Rechtswissenschaften beendet hätte. Doch Leopold kann sich ein Leben als Gesetzeshüter hinter Ordnern und Sektionen kaum vorstellen.

Er beschließt, zur See zu fahren und erwirbt deutsche und englische Schifffahrtslizenzen. Schon die erste Schiffspassage geht in den Fernen Osten. In Australien arbeitet er auf einer Schaffarm und er schürft Gold. Bald hat er das nötige Geld, um sein erstes Schiff zu kaufen. Er wird Vertragskapitän bei dem Deutschstämmigen Carl Schomburgh, der eine Handelsorganisation in Südostasien mit Singapur als Zentrum aufbaut. Zu den Handelsgütern gehören chinesische Seide, Perlen, Kobras, Gewürze, Kaffee, Kakao, Sklaven und auch Opium. Vor allem für die englischen Kaufleute ist Opium ein wichtiger Handelsartikel in den Handelsgeschäften mit China.

Schück begibt sich in die Sulu-See. Die relativ wohlhabenden Inseln dort werden seit etwa 600 Jahren von zahlreichen muslimischen Sultanen und - in der zweiten Hierarchieebene - von Datus regiert. Doch deren Herrschaftsschiff ist nun geschwächt und gefährdet. Spanien, die Niederlande, England - und in späterer Zeit auch das Deutsche Reich - konkurrieren um Kolonien und Schutzgebiete. Spanien versucht immer wieder, seine philippinische Kolonie nach Süden zu erweitern und auch die Sulu-See zu beherrschen. Spanien verfügt über die bessere militärische Ausrüstung. Im Jahr 1848 blockieren bewaffnete spanische Dampfer den Hafen von Jolo. Sie nehmen die Stadt ein und zerstören sie teilweise. Sultan Pulalun muss einen aufgezwungenen Friedensvertrag akzeptieren, der das Gebiet formell zu einem spanischen Protektorat macht. Der Vertrag belässt ihm nur den Rang eines Sultans und Bereiche der inneren Verwaltung. Von nun an ist der lukrative Handel mit Schiffen anderer Flaggen verboten, der gesamte Außenhandel muss in den spanisch kontrollierten Häfen von Manila, Iloilo oder Zamboanga abgewickelt werden. Bis zum Jahr 1876 errichten die Spanier jedoch keine dauerhafte Festung auf Jolo. Immer wieder testen die einheimischen Herrscher daher die Grenzen des unliebsamen Vertrages aus, sie stellen den Vertrag grundsätzlich in Frage und suchen nach Freundschaftsverträgen mit anderen europäischen Mächten, um sich von den Fesseln der spanischen Vorherrschaft zu lösen.

Im Jahr 1864 steuert Kapitän Schück mit seinem Dreimastsegler „Wilhelmine“ die klassische Route Singapur-Nordborneo an. Doch dann gerät sein Schiff in einen Sturm, wird vom Kurs abgetrieben und strandet mit gebrochenen Masten und gerissenen Segeln am Strand vor Jolo. Schück sucht Hilfe beim Sultan von Jolo Jamal ul Alam. Er überbringt die Grüße der deutschen Reichsregierung und überreicht dem Sultan als Geschenk das neu entwickelte Mauser-Geschütz. Es ist der Beginn einer romantisch anmutenden Freundschaft der beiden. Sie vereinbaren, den gegenseitigen Handel zu verbessern. Der Sultan ist an noch mehr Mausergewehren, Sklaven (vor allem für die Perlenfischerei) und Opium interessiert. Sultan Jamal Al-Alam hilft ihm nicht nur bei der Reparatur des Schiffes, er stellt ihm auch einen Schutzbrief gegen Piratenangriffe aus. Piratenüberfälle waren damals an der Tagesordnung und Schück wird diesen königlichen Freibrief in der Folgezeit zu schätzen wissen.

Nun ist unser Kapitän dreißig Jahre alt geworden und er ist auf der Suche nach einer Frau. Er findet diese Frau in Sophie Wilhelmine Hornstein, die er als Gouvernante in England kennengelernt hat. Da er mit seinen Geschäften in Südostasien sehr beschäftigt ist, reist Sophie allein nach Singapur, wo die beiden 1865 heiraten. Aus der Ehe gehen in den Jahren 1866 - 1877 insgesamt vier Söhne und vier Töchter hervor. Zwei Kinder wurden an Bord des Schiffes geboren. Vorübergehend lebt Ehefrau Sophie mit ihren Töchtern auch in Deutschland.

In der Zwischenzeit hat ein anderer preußischer Hauptmann Kontakt mit dem Sultan aufgenommen. Er nimmt einen Brief an den preußischen König Wilhelm I. mit. Dieser Brief löst in Berlin Überraschung aus. In dem Brief berichtet der Sultan seinem königlichen „lieben Bruder“ von aufeinanderfolgenden spanischen Angriffen auf sein Reich und bittet um preußische Unterstützung in seinem Unabhängigkeitskampf. Der Brief wird jedoch nicht beantwortet. Bismarck hält das preußische Reich noch für „nicht reif genug“ für waghalsige überseeische Schutzgebiete oder Kolonien. Erst 22 Jahre später, 1884, gründet das Deutsche Kaiserreich eigene Kolonien in Namibia und Togo. Der Bismarck-Archipel in der Südsee wird 1885 zur deutschen Schutzzone.

Kapitän Schück setzt in dieser Zeit seine Handelsaktivitäten fort. Im Jahr 1868 wird sein Schiff in der Nähe des Hafens von Hongkong von chinesischen Piraten gekapert. Seine Tochter Army erzählt später:

„Das Ehepaar segelte zwei Jahre lang zusammen, als das Schiff von chinesischen Piraten gekapert wurde. Der Wind war zu schwach für eine Flucht. Die chinesischen Ruderdschunken umzingelten das Schiff und Schück versteckte seine Frau im obersten Korb in der Hoffnung, dass sie dort in Sicherheit sei. Die Piraten kamen an Bord und verlangten die Herausgabe allen Geldes und aller Wertgegenstände von Schück und brachten ihn gefesselt unter Bord. Kapitän Schück gelang es jedoch, zu entkommen. Er verfolgte den Piratenanführer, der auf dem Weg zum Masttop war und versuchte, die Frau zu fangen. Dem Piraten gelang es, Schücks Frau einen Ring aus dem Ohr zu reißen, doch dann wurde er von Schück ins Meer gestoßen. Inzwischen war auch die gesamte Besatzung gefesselt. Schück nahm seinen Revolver und bedrohte den Anführer, der wieder an Bord kam: „Der erste Schuss ist für dich. Der zweite für mich“. Doch die schwangere Frau von Schück flehte: „Warte, warte, es ist noch Zeit zum Schießen“. Und sie sollte noch Recht behalten. Ein britisches Kriegsschiff nähert sich und die Piraten fliehen. Schücks Schiff erreicht schwer beschädigt den Hafen von Hongkong“.

Das beschädigte Schiff bedeutet einen schweren finanziellen Schlag für Schück und seine Mitgesellschafter. Doch mit Hilfe von Freunden kann Schück ein neues Schiff kaufen und seinen florierenden Handel im Südchinesischen Meer fortsetzen. Ehefrau Sophie bleibt in der Zwischenzeit mit den meisten ihrer Kinder entweder in Deutschland oder in Singapur.

Im Jahr 1872 besucht Schück erneut die Insel Jolo. Er überbringt die Grüße des deutschen Kaisers und sehr zur Freude von Sultan Jamal ul Alam Mauser-Gewehre. Die Freundschaft zwischen Hauptmann und dem Sultan festigt sich weiter. Schück betätigt sich nun als Amateurdiplomat und eine Art deutscher Handelskonsul. Wieder sucht der Sultan den Schutz des Deutschen Reiches und bietet eine Kohlenstation für die kaiserliche Flotte an. In dieser Angelegenheit hat Schück zwei Audienzen beim deutschen Kaiser und Kanzler Bismarck. Die Reichsregierung fürchtet sich jedoch noch immer vor innereuropäischen Komplikationen. Dem Sultan werden nur einige Geschenke gemacht (eine goldene Uhr, ein Dolch und eine Vase), aber seine politischen Wünsche bleiben unerfüllt.

Die spanische Marine bombardiert Jolo im Jahr 1873, und in spanischen Erklärungen wird erneut betont, dass jeglicher Außenhandel mit den Inseln, insbesondere der Handel mit Waffen, streng verboten ist. Im selben Jahr werden deutsche und britische Handelsschiffe in der Sulu-See beschlagnahmt. Nach heftigen deutschen und britischen Protesten werden sie gegen Entschädigung freigelassen. Für Kapitän Schück ist der Handel mit den Inseln zwar riskant, aber auch lukrativ. Er will den Handel mit den Inseln ausbauen und baut mit finanzieller Hilfe seines österreichischen Freundes Carl Schomburgh eine Handelsstation mit Docks und Lagern in der Sandakan-Bucht auf, die zum Gebiet des Sultans gehört und heute in Malaysia liegt.

Doch Spanien lässt nicht locker. Im Jahr 1876 rücken sie mit 33 Schiffen und 9000 Mann und „Hunderten von Priestern und Nonnen“ aus, um zunächst Jolo zu belagern. Sultan Jamal ul Alam ruft den „Dschihad“ (heiliger Krieg) aus. Eine Hungersnot breitet sich in der besetzten Stadt Jolo aus. Hauptmann Schück ist der Retter in der Not. Es gelingt ihm, Reis in die Stadt zu schmuggeln, den er aus Borneo bezieht. Der Sultan und die Bevölkerung von Jolo werden ihm für diese mutige Tat immer dankbar sein. Die spanischen Truppen lassen sich in Jolo nieder und Teile der Stadt geraten in Brand. Schück flieht in den Süden und schmuggelt auf geheimen, von Mangroven bewachsenen Kanälen Waffen an die Front. Die Spanier sind ihm auf der Spur. Sie kapern sein Schiff „Minna“ und bringen es nach Manila. Da keine Waffen auf dem Schiff gefunden werden können, wird es bald darauf frei gegeben.

1877/78 werden zwei Sulu-Protokolle von Spanien, England und dem Deutschen Kaiserreich unterzeichnet. Sie bedeuten einen Machtverlust für den Sultan, denn nun werden - auf internationaler Basis - alle Souveränitätsrechte über die Sulu-Region an Spanien abgetreten und Sulu wird zu einem spanischen Patronatsgebiet. Die Vertragsparteien überlassen dem Sultan lediglich den Titel, eine eigene Flagge, Religionsfreiheit und einige Befugnisse in Bezug auf die innere Verwaltung. Das spanische Handelsembargo wird aufgehoben und das Gebiet erhält den Status einer Freihandelszone.

In der Zwischenzeit hat Schück auf der Insel Jolo eine neue Handelsstation mit dem Namen Parana eingerichtet. Hier fühlt er sich so sicher und selbstbewusst, dass er die einheimischen Boote unter der deutschen Reichsflagge registrieren lässt.

Schück ist nun mit dem Sultan durch eine Blutsbrüderschaft verbunden, die nach der Tradition des Landes mehr als 44 Generationen andauern soll. Als Zeichen des Dankes für seine Unterstützung überträgt ihm Sultan Jamal ul-Alam ein großes Stück Land in Lukat Lupas nahe der Stadt Jolo. Die Größe beträgt 5000 Hektar - zum Vergleich: Cory Aquinos bekannte Hacienda Luicita in der Provinz Tarlac hat heute lediglich eine Größe von ca. 4000 Hektar. Jetzt ist er ein Großgrundbesitzer und konzentriert seine Arbeit auf Plantagen. Nach der Aufhebung der Handelsblockade ist der Schmuggel von Waren für ihn nicht mehr so lukrativ. Außerdem möchte der Sultan nicht von Lebensmittelimporten abhängig sein. Schück verkauft sein Schiff, konsultiert deutsche Landwirtschaftsexperten und holt sich mit seiner „teutonischen Persönlichkeit“ (Serafin D. Quiason) in seiner zweiten Heimat einen Landwirtschaftsexperten für systematische Bewässerung, Bodenanreicherung, Saatgut, Ernte, Lagerhaltung und Verpackung. Er pflanzt Tapioka, Kaffee, Kakao, Abaka und natürliche Kokosnusspalmen. Er beginnt seine Plantagenarbeit mit 100 „Sklaven“, später hat er 300 „Sklaven“. Über die Eigentumsverhältnisse und den rechtlichen Status dieser „Sklaven“ ist nur sehr wenig bekannt. Selbst sein Nachfahre und Biograph Schück-Montemayor, der das Leben von Schück sehr sorgfältig recherchiert hat, konnte keine weiteren Informationen erhalten. Es ist jedoch bekannt, dass die Sultane in der Region Sklaven vor allem zum Perlentauchen und in der Landwirtschaft einsetzten.

Zu erwähnen ist auch, dass Schück später eine Krankenstation für seine Arbeitssklaven und deren Familienangehörige einrichtete. Die medizinische Behandlung war kostenlos.

Die Plantage mit ihrem zweistöckigen Haus wird von vielen in- und ausländischen Gästen besucht und Schück wird für seine Plantage hoch gelobt. Doch das friedliche Bild ist bei näherer Betrachtung ein wenig getrübt. Schück bringt seinen Frauen den Umgang mit Pistolen bei. Das Haus hat eine Leiter, die hochgezogen werden konnte. Und im Haus waren an den Luken Gewehre angebracht, um gegen „Banditen“ und „Abtrünnige“ (Rebellen) zu schießen.

Wir haben bereits erwähnt, dass Ehefrau Sophie für längere Zeit auch in Europa oder in Singapur lebt. Und unser Kapitän Schück ist sicher kein sexueller Asket. Der Sultan verschafft ihm in Abwesenheit seiner Frau Sophie eine neue Partnerin. Es ist die erst 15-jährige Sharifa Yap, eine hübsche chinesische stämmige Muslimin aus dem örtlichen Adelskreis. Schück konvertiert zum Islam und heiratet nach islamischem Ritus. Sharifa bringt einen Sohn namens Julius zur Welt und hilft auch bei der Bewirtschaftung der Plantage mit. Im Jahr 1880 kehrt die erste Frau Sophie jedoch nach Jolo zurück. Über die gegenseitige Aussprache wissen wir nichts. Die beiden versöhnen sich wieder. Sophie bleibt nun an der Seite ihres Mannes und betrachtet Julius als einen Sohn von ihr. Für Sharifa, die das Haus verlässt, wird eine zweite Ehe mit einem reichen Chinesen arrangiert.

1881 verstirbt Sultan Jamalul Alam. In seinen letzten Lebensjahren erkannte er die politische Schwäche seines Sultanats. Gegen die Vorherrschaft der europäischen Technologie und die enorme Kapitalkraft gab es kein Mittel. Es gab viel Streit um seine Nachfolge. Schließlich wird der erst 15-jährige Badarud Din II. gewählt. Er ist schwer opiumsüchtig und regiert nur drei Jahre.

Nur zwei Jahre später, 1833, wurde auch Sophie plötzlich vom Tod geholt. Sie wird das Opfer einer weit verbreiteten Cholera-Epidemie auf Jolo. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass im selben Jahr das Cholera-Bakterium von dem deutschen Mediziner und Bakteriologen Koch entdeckt wurde.

Schück sucht nun nach einer deutschen Erzieherin für seine Kinder. Er findet sie in Elisa Boelter. Wenig später heiraten die beiden, nun wieder nach christlichem Ritus. Doch das Glück ist nicht mehr auf der Seite von Schück. 1877 werden seine Kokosnuss-Plantagen von einer Seuche heimgesucht. Sie sterben. Schück vermisst die See und will seine Arbeit als Handelskapitän wieder aufnehmen. Er wird besonders im Handel mit Perlen aktiv. Bei einem Aufenthalt in Singapur nimmt er 1887 eine mit Cholera verseuchte Mahlzeit zu sich. Zehn Stunden nach der Mahlzeit stirbt er wie seine erste Frau Sophie an der gleichen Epidemie. Er wurde 55 Jahre alt und wurde in Singapur beigesetzt.

Die vielen Nachkommen von Kapitän Schück leben heute - auch unter dem Namen „Schuck“ - verstreut auf den Philippinen, in den USA und in Deutschland. Die mehrsprachigen Söhne Eduard und Charles übernehmen später Funktionen als offizielle Dolmetscher bei den Verhandlungen mit den neuen amerikanischen Kolonialherren. Karl wird 1917 Opfer eines Attentats, er wird mit einem Kris (indonesisches Schwert) enthauptet. Sohn Julius, Kind der Liaison mit Sharifa Yap, wird Politiker und ist in den Zwanzigern Mitglied des philippinischen Repräsentantenhauses.

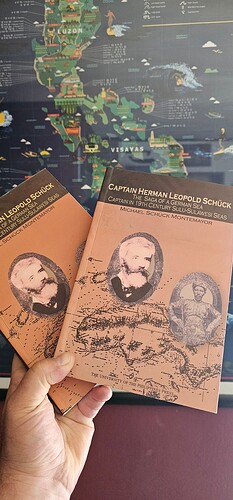

Viele Informationen in diesem Artikel sind dem Buch seines jüngsten Biographen und Verwandten, Michael Schück Montemayor, entnommen. Wir empfehlen die Lektüre seines Buches, denn es ist vor allem ihm zu verdanken, dass das Leben und die Persönlichkeit Schücks nicht im Nebel der Geschichte untergeht.

Wie können wir Schück in einem Abstand von mehr als hundert Jahren einschätzen? War er nur ein abenteuerlustiger Kapitän und Kaufmann, der mit riskanten Geschäften sein Geld verdiente? Ja, das ist zum größten Teil richtig. Er hat aber auch in seiner Person zwei verschiedene Kulturen vorbildlich integriert und war ein Vermittler zwischen verschiedenen kulturellen und politischen Welten. Er war mit dem politischen Kolonialismus im späten 19. Jahrhundert verbunden - er bekämpfte den spanischen und förderte einen möglichen deutschen Kolonialismus. Aber es scheint, dass sein politisches Engagement nicht nur von egoistischen oder nationalistischen Motiven inspiriert war, sondern vor allem zu Gunsten eines angegriffenen einheimischen Herrschers und seiner Region.

© Wolfgang Bethge, 2006"

Dieses erwähnte Buch wollte ich dann natürlich auch haben. Auf dem Weg zu diesem Buch, habe ich einige Mitglieder der Familie Schuck kennengelernt. Das erste Exemplar bestellte meine Frau in Manila und sendete mir schonmal „wichtige Seiten“, zusammen mit anderen Dokumenten per DHL Express nach Deutschland. Sie durfte die Seiten heraustrennen, da bereits ein zweites Exemplar zu mir unterwegs war. Durch die Recherche kam ich mit John Schuck III in Kontakt.

Er ist der Ur-ur-Großenkel von Kapitän Leopold Schück und Councilor in Jolo und veranlasste netterweise, dass mir durch seinen in Deutschland lebenden Neffen ein Buch zugestellt wird, welches ich „im Ganzen“ in Ehren halte.

So haben Deutschland und Sulu seit vielen Jahren bestehende Verbindungen und es gibt (für mich zumindest) noch einiges zu entdecken im Wirrwarr der Geschichte.